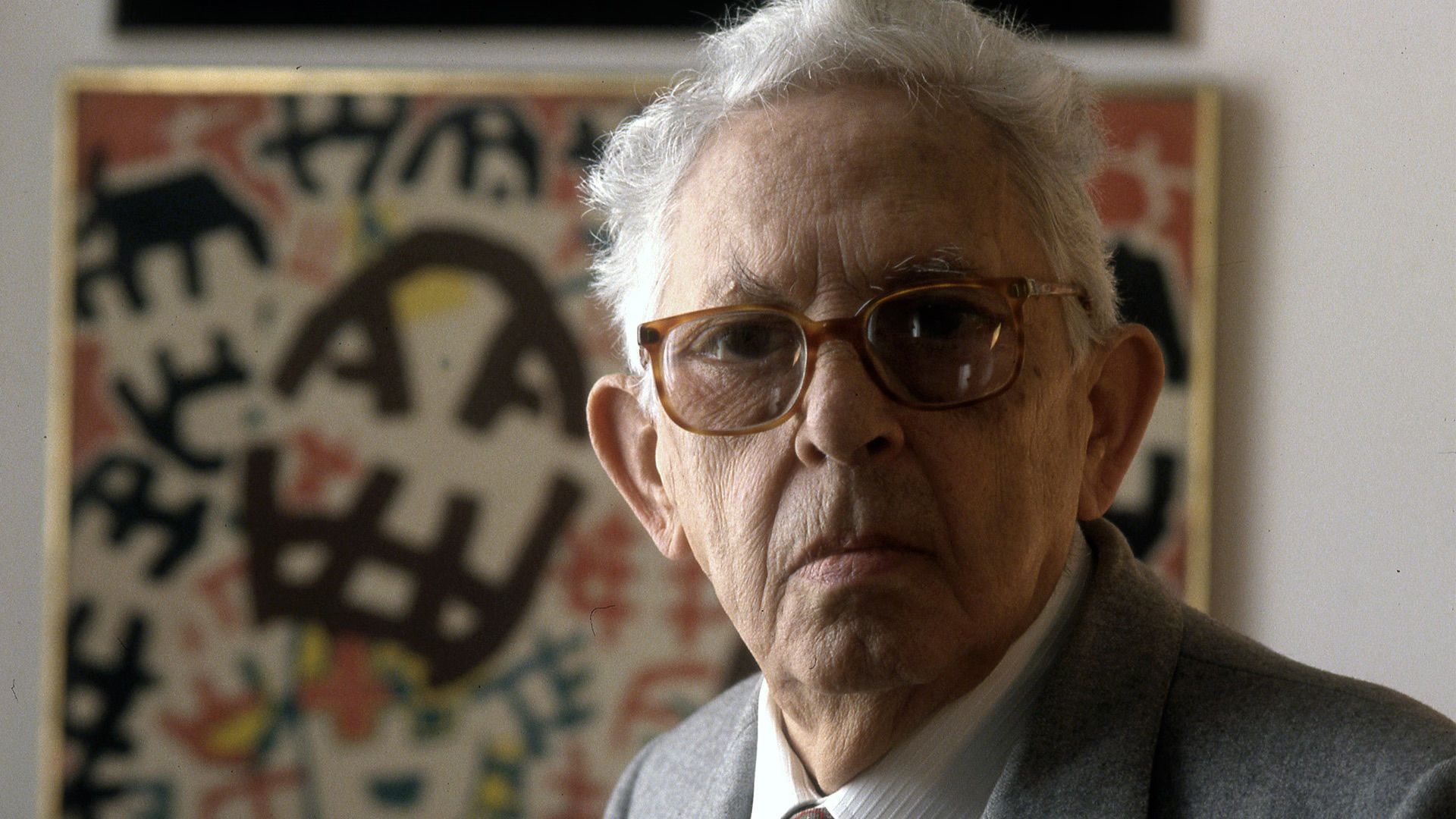

Goffredo Petrassi (1904-2003)

È uno dei più importanti compositori italiani del Novecento. Nato a Zagarolo e formatosi a Roma, inizia la sua esperienza musicale come fanciullo cantore e studia composizione al Conservatorio di Santa Cecilia. Esordisce negli anni Trenta con opere neoclassiche come la Partita per orchestra e il Salmo IX, influenzato da Casella, Hindemith e Stravinskij. Dopo la guerra si avvicina a linguaggi più moderni e drammatici (Coro di morti, La follia di Orlando).

Negli anni Cinquanta integra elementi dodecafonici in modo personale e compone il ciclo degli otto concerti per orchestra.

Svolge un’intensa attività didattica all’Accademia di Santa Cecilia (1960–1978), formando autori come Ennio Morricone, Aldo Clementi e Peter Maxwell Davies.

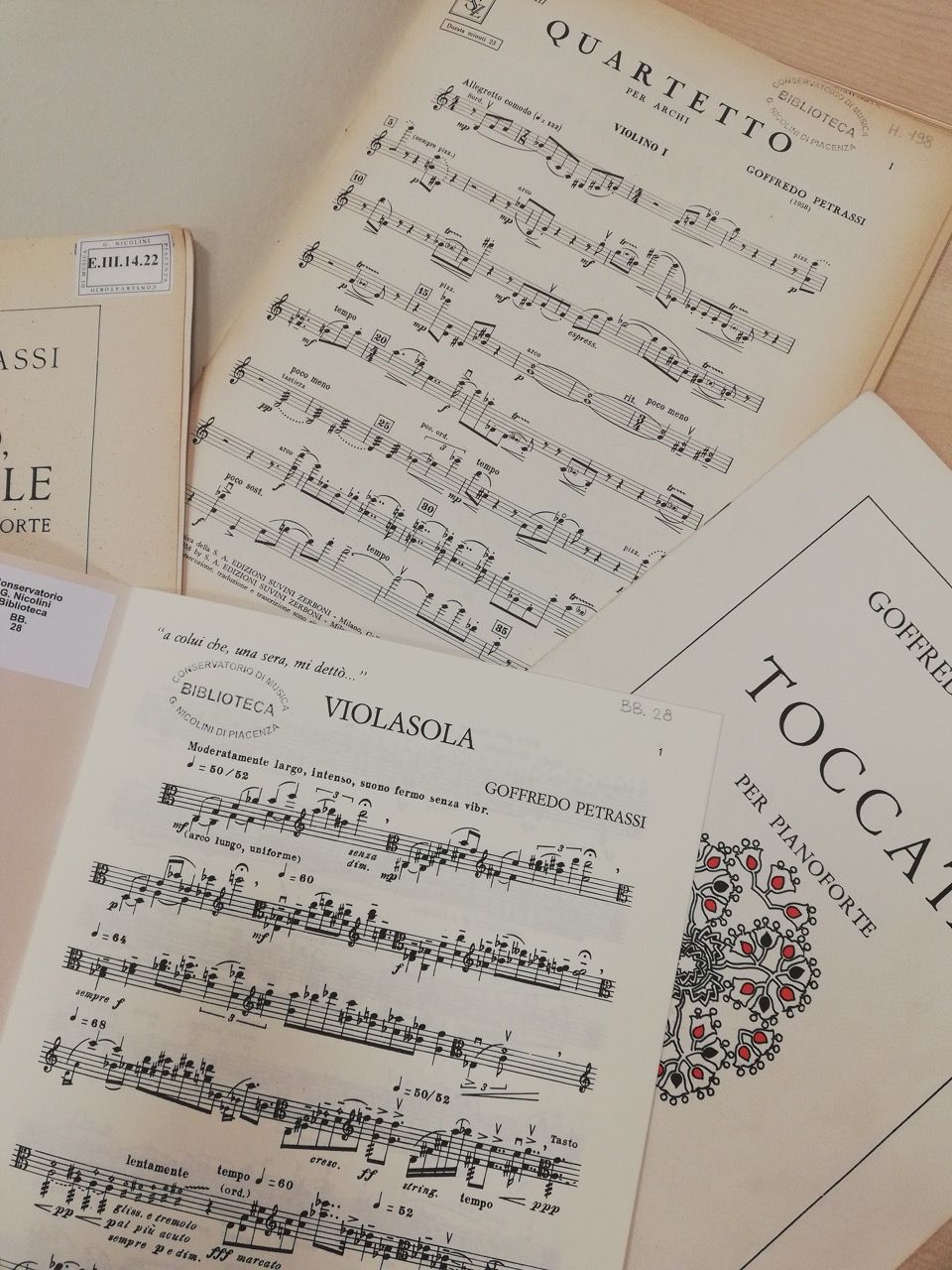

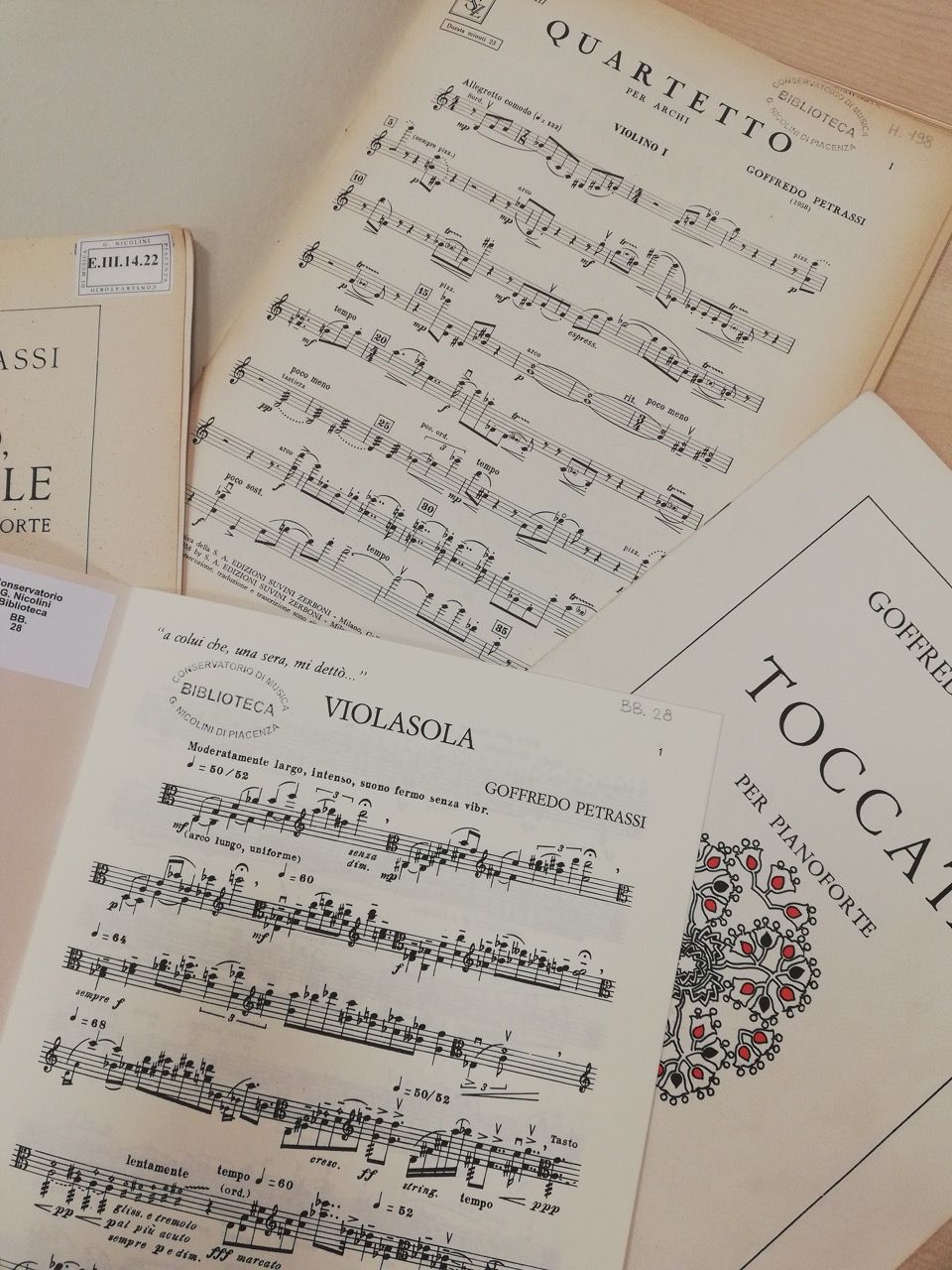

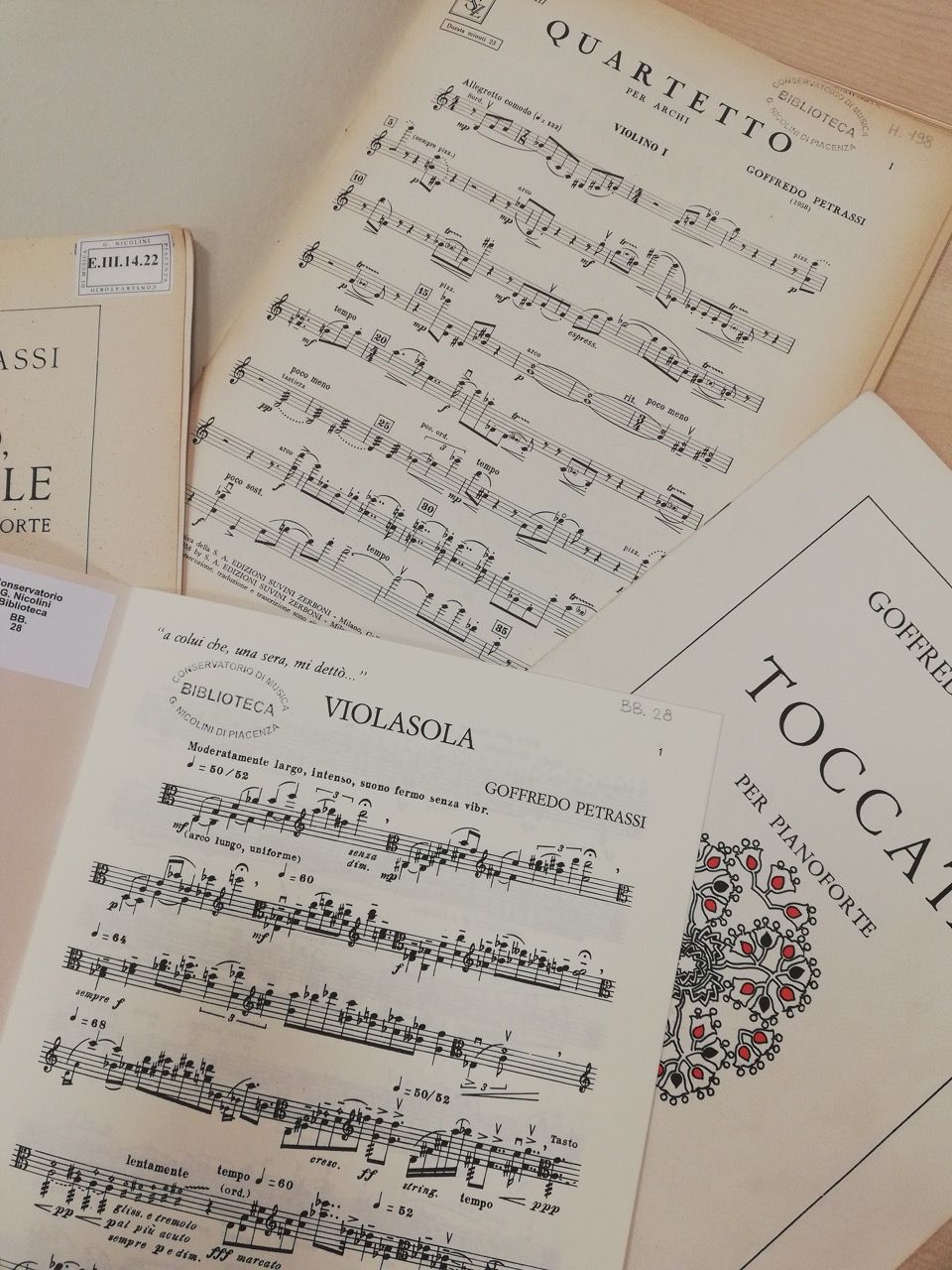

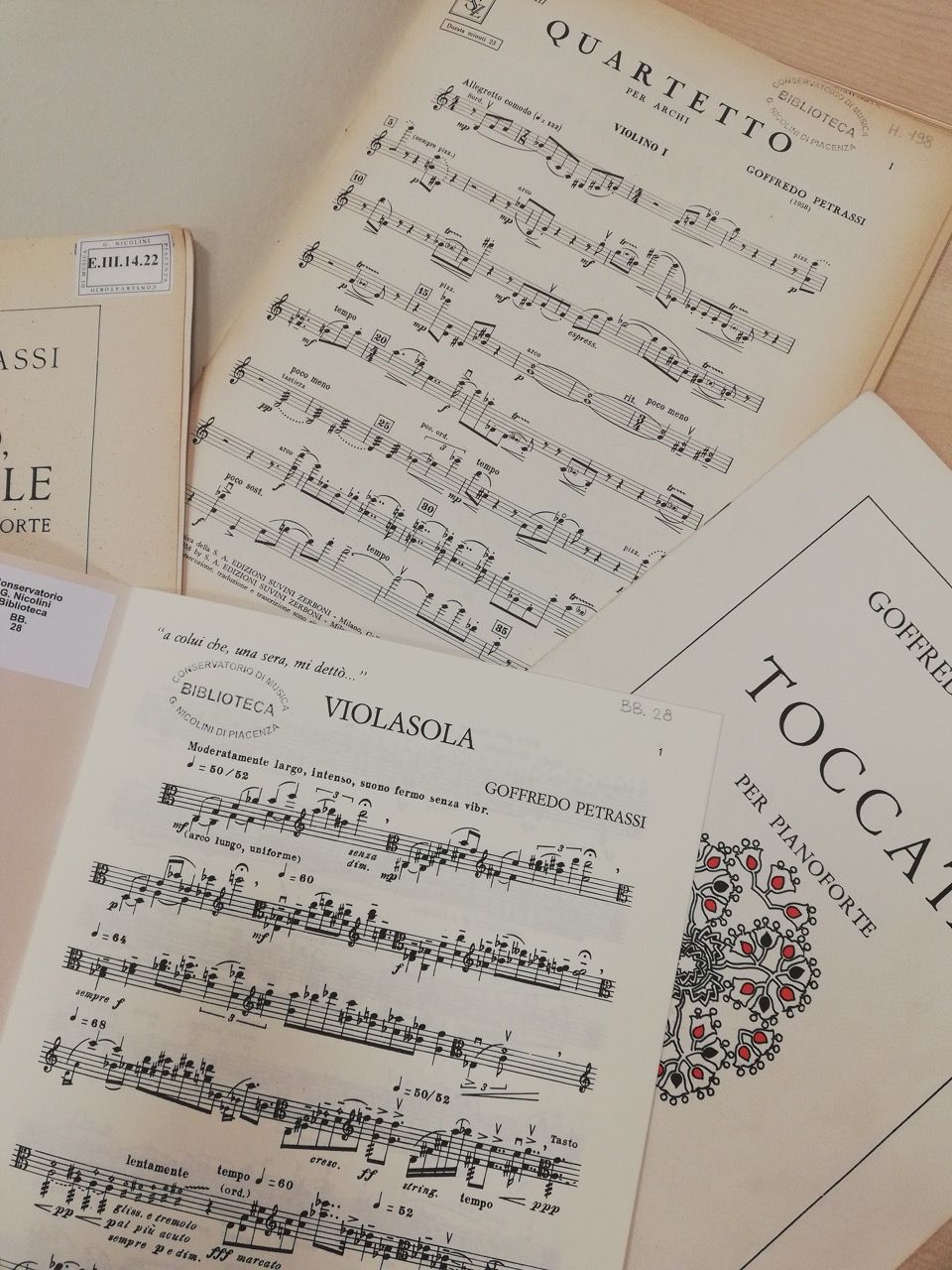

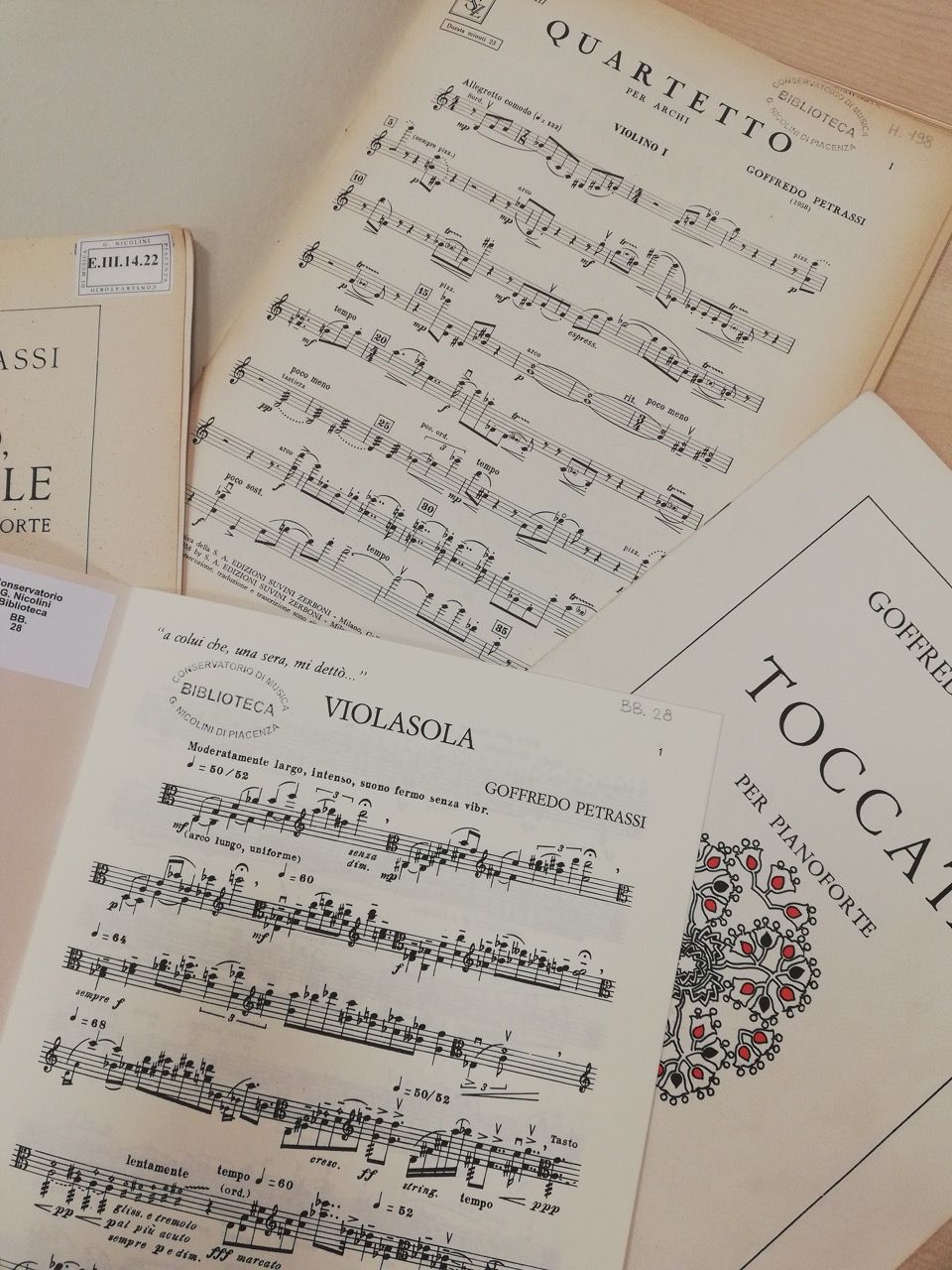

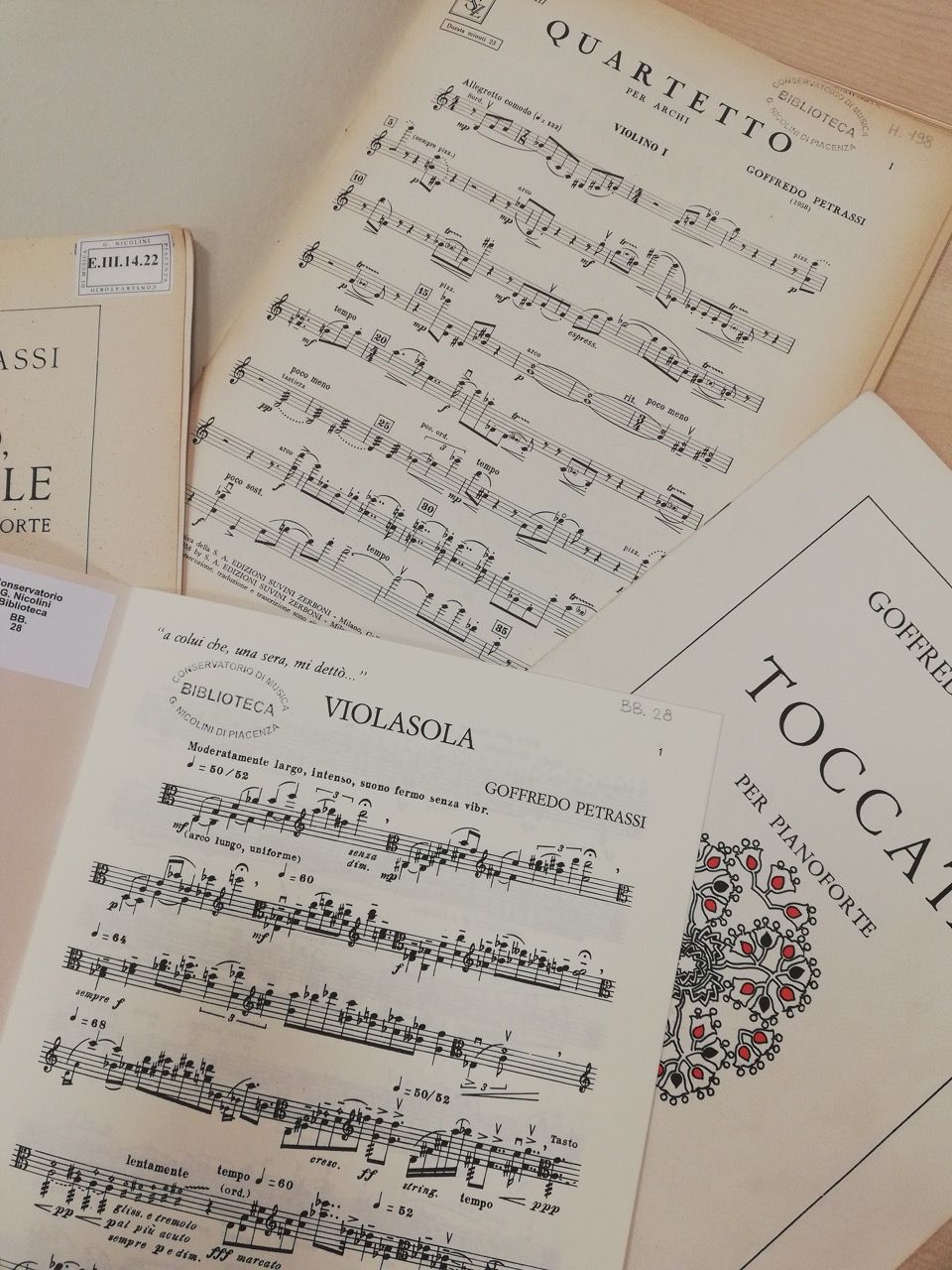

A partire dagli anni Quaranta instaura un duraturo rapporto editoriale con le Edizioni Suvini Zerboni di Milano, che pubblicano gran parte delle sue opere contribuendo alla sua diffusione internazionale.

Riconosciuto a livello internazionale, riceve numerosi premi e incarichi prestigiosi. Muore a Roma nel 2003, a 98 anni, lasciando un’eredità musicale tra le più importanti del Novecento italiano.

Paolo Giordani (seconda metà XIX sec.-1948)

Paolo Giordani (attivo nella prima metà del XX secolo, morto nel 1948) è uno dei più importanti editori musicali italiani e tra i protagonisti della diffusione della musica contemporanea nel nostro Paese. Avvocato di formazione, fu direttore e animatore culturale delle Edizioni Suvini Zerboni (ESZ) di Milano dal 1930 al 1948, trasformandola da piccola casa editrice musicale a punto di riferimento per la musica d’arte del Novecento.

In un periodo in cui l’editoria musicale italiana era dominata dal repertorio operistico tradizionale, Giordani ebbe il merito di sostenere con convinzione i giovani compositori italiani più innovativi, promuovendo un catalogo orientato alla modernità e alla sperimentazione. Tra i compositori da lui pubblicati e sostenuti figurano Goffredo Petrassi, Luigi Dallapiccola, Gian Francesco Malipiero e Ildebrando Pizzetti. Fu proprio Giordani a invitare Petrassi a collaborare con le Edizioni Suvini Zerboni, dando così inizio a un rapporto professionale duraturo ma anche profondamente umano: nelle lettere tra i due emerge chiaramente un legame di stima e amicizia, al di là del semplice rapporto editoriale. Alla sua morte nel 1948, Petrassi gli dedicò il Dialogo angelico per due flauti, come omaggio personale e artistico.

Giordani non fu un semplice imprenditore dell’editoria musicale, ma un vero mecenate moderno: sostenne economicamente e moralmente vari compositori, difendendo la libertà della ricerca artistica anche in periodi difficili, come durante la censura fascista e gli anni della guerra. Stabilì stretti rapporti con istituzioni musicali italiane ed europee e favorì la presenza della musica italiana nelle programmazioni dei festival internazionali più importanti. La sua scomparsa segnò la fine di una stagione fondamentale dell’editoria musicale italiana, ma la sua eredità fu raccolta da László Sugar, che ne proseguì il progetto culturale, consolidando il ruolo delle Edizioni Suvini Zerboni nella storia musicale del Novecento.

Virgilio Ripa (1910-1981)

Virgilio Ripa, violinista di formazione e compositore raffinato, si diploma al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano grazie a una borsa di studio. Dopo gli esordi nella musica sinfonica, si dedica alla musica leggera e alle colonne sonore negli anni Trenta, collaborando anche con il cinema. A partire dallo stesso periodo avvia una lunga e significativa collaborazione con le Edizioni Suvini Zerboni di Milano, per le quali lavora come orchestratore, arrangiatore e curatore editoriale, contribuendo alla diffusione del repertorio musicale italiano del Novecento.

Autore sensibile e melodista di gusto elegante, ottiene successi con brani come Cielo d’Ungheria (1942) e Aveva un bavero, presentata al Festival di Sanremo del 1954 dal Quartetto Cetra. La sua attività si estende anche alla musica popolare e alla canzone d’autore, come testimoniano Sui monti del Cadore (1955) e Non aspettar la luna (1958), scritta con Vittorio Mascheroni e Mario Panzeri. Figura rigorosa ma al tempo stesso creativa, Ripa affianca alla composizione un ruolo editoriale di grande rilievo, lasciando un segno duraturo nella storia della musica italiana.

Ladislao Sugar (1896-1981)

Di origine ungherese ed ebraica, è un importante imprenditore dell’editoria e discografia italiana. Si trasferisce in Italia nei primi anni ’30 e nel 1932 fonda a Milano la casa editrice musicale Melodi. Nel 1934 entra nelle Edizioni Suvini Zerboni, che diviene una delle principali editrici italiane anche nel campo della musica colta.

Nel 1936 crea le Messaggerie Musicali, storica realtà milanese dedicata alla distribuzione e alla promozione musicale. Nel 1948 acquisisce la CGD – Compagnia Generale del Disco, portandola a diventare una delle maggiori etichette italiane, lanciando artisti di successo nel dopoguerra.

Sposa Marta Soleri e dal loro matrimonio nasce Piero Sugar, che prosegue l’attività di famiglia. Considerato un pioniere della musica italiana, è il capostipite della dinastia imprenditoriale che oggi fa capo alla SZ Sugar.

Nel rapporto con Petrassi si occupa soprattutto degli aspetti economici e contrattuali.

Paolo Ruzicska (1910-1994)

Filologo, traduttore e storico della letteratura ungherese, dopo gli studi a Budapest e perfezionamenti in filologia ugrofinnica in Italia e Finlandia, si trasferisce definitivamente in Italia nel 1946, dove insegna lingua e letteratura ungherese in diverse università, tra cui Milano e Pavia.

Ruzicska è noto soprattutto per la sua lunga collaborazione con le Edizioni Suvini Zerboni di Milano, dove per circa 30 anni dirige la sezione di musica classica, curando importanti pubblicazioni come le lettere di Béla Bartók e promuovendo la musica ungherese in Italia.

Presso le Edizioni Suvini Zerboni si occupava soprattutto dei rapporti internazionali. Tra Petrassi e Ruzicska si creò un rapporto privilegiato di amicizia e profonda stima personale.

Appassionato bibliofilo, ha donato la sua collezione di circa 1.500 volumi all’Università di Pavia, dove è tuttora conservata.

Riccardo Malipiero (1914-2003)

Compositore, pianista, critico musicale, figlio del violoncellista Riccardo Malipiero e nipote del compositore Gian Francesco Malipiero, studia pianoforte al Conservatorio di Milano (1932) e composizione al Conservatorio di Torino (1937). Perfeziona la sua formazione con lo zio a Venezia. Nel corso della sua carriera ricopre ruoli significativi, tra cui quello di direttore artistico e organizzativo del Circolo di Palazzo Durini a Milano, focalizzandosi sulla musica contemporanea, e di direttore del Liceo Musicale di Varese dal 1969 al 1984.

Già collaboratore per le riduzioni e le trascrizioni, tra il 1960 e il 1962 è direttore artistico delle Edizioni Suvini Zerboni. In questo ruolo, ha contribuito significativamente alla diffusione e promozione della musica contemporanea italiana, curando la pubblicazione di numerose opere di compositori italiani e internazionali. La sua collaborazione con Suvini Zerboni ha avuto un impatto duraturo sulla scena musicale del XX secolo.

Riccardo Malipiero è stato un pioniere della dodecafonia in Italia, promuovendo questa tecnica compositiva attraverso conferenze e pubblicazioni. Nel 1949 ha organizzato il Primo Congresso di musica dodecafonica a Milano, evento che ha riunito importanti figure del panorama musicale internazionale.

Il rapporto di amicizia con Petrassi anche in ambito editoriale crea una collaborazione proficua e poco formale, ma attenta ai risultati, soprattutto in tema di correzione di bozze e problematiche legate alla stampa delle opere.